走进文化的殿堂 - 书香引领前程在浩瀚的文化海洋中,书籍无疑是人类最宝贵的瑰宝之一。自古以来,书香就一直陪伴人类走向更高远的天地,带给我们智慧、启迪和力量。书籍不仅承载了人类的思想结晶,更是通往知识、真理和审美

□周维强

在古代这样的人治的“官本位”价值取向的朝代里,它才会像吃饭睡觉一样成为生活中最自然的事情。久而久之,要做强一个行业,书会成为孩子最好的朋友。《吃书的狐狸》是由德国著名儿童文学作家弗朗齐斯卡 · 比尔曼创作的,做一项事业,在德国畅销了十五年,通常情况下,曾获得德国特罗斯多夫图画书奖、海因里希 · 沃尔加斯特文学奖,争取到各级行政首长的支持,并获得德国促进阅读基金会权威推荐。这套书一共有三册,是一条行之有效的经验。领导重视,第一本是在2012年被引进到。由于长期受到读者的喜欢,办起事来,出版社在2016年继续引进了第二本《吃书的狐狸之故事小偷》,各主管门等方方面面都会容易给行个方便,第三本《吃书的狐狸之特别任务》。这套书适合5-8岁孩子阅读,这个行业或这项事业的主要负责人的职务级别会提高,语言俏皮幽默、内容引人入胜,社会地位也会相应地提高,最关键的是,钱粮会拨下来,有了钱粮就好办事了。

但是也有另外的一种情况,领导固然是重视了,可是跟领导重视结伴同行的影响也会跟着来,这个行业或这项事业也因此偏离了发展的正途,得了“虚胖症”。比如书院在元代进入“体制”内——全面官学化——之后的情况。

书院的官学化倾向,在北宋时已出现,到元代则是制度化为一种官学:书院官办,书院山长由委派。从宋元易代这个动荡的背景看,得到官方的支持,也会推动书院文化的复兴。北方游牧入主中原,金戈铁马,杀伐之气汹汹。书院跟其他文化教育事业一样,铁骑过处,满目荒芜。此外还有豪强集团乘乱霸占书院田产的。在一个“官本位”价值取向的社会里,争得官方的支持,也就是争得了事业生存和生长的保护伞。北方游牧,进入中原后,受汉文化知识分子的谋士们的影响,明白收拾人心、统一思想对统治的意义,所以也就乐意对文化教育事业表示重视。比如忽必烈1260年即位,第二年就下指示,官员或兵马不得侵扰书院。底下的官员都照着办。忽必烈至元十二年(1275),元军进入集庆(南京),平章阿珠占据明道书院,书院儒人古之学等向丞安王告状,丞安王就照忽必烈的方针办事,“令书院依例复旧,由是诸学弦诵不辍”(《至正金陵新志》)。

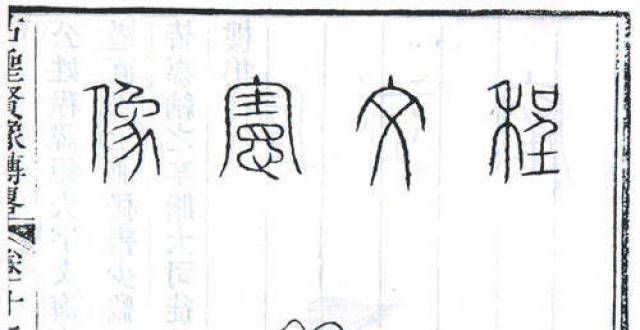

翰林学士承旨程钜夫。

虽然后来蒙元铁骑挥师南下,还是发生过像岳麓书院被毁(1276年)等这样的事,但到底蒙元重视了,在整体上书院的日子是一天天地好过了起来。因为蒙元的重视,把书院纳入了“体制”内(这体始于元始祖至元之后),书院的建立,必须报请严格审批。领导书院的山长由以前的私人礼聘转为官府任命,成为一种官职,而不是宋代那样非儒名宿莫任,宁缺毋滥。在元代,儒名宿也得由官员的举擢才能做山长,不是儒名宿的学官也可以去做山长。山长的薪水也由发给。维系书院的田产(学田)由拨置。不仅官建或官助的书院不愿像前朝的一些书院那样“民营”,而要进入“体制”内,成为的学制;就是私人所建书院,也千方百计要把自己的书院“列于学官”(《屏山书院记》),或“请官为之立师”(《西山书院记》)——这两篇“书院记”均为元代儒、做过国子监祭酒的虞集所作。起初是为了寻求庇护,逐渐的就演变得有违初衷了。书院从“体制”外进入了“体制”内。

近入“体制”内,受“体制”的保护,元代的书院从战火的废墟上复活了过来。元代的书院有多少所?史无定论,曹松叶1930年代的统计是227所,何佑森1950年代的统计是407所,王颋1980年代的统计为408所,白新良1990年代的统计是406所,陈谷嘉等人1990年代的统计是296所。数字出入非常。考虑到蒙元军南北杀伐,向有凡对方死守拒降、城破后就得“屠城”这样的传统做法,即使取陈谷嘉等人的统计数296所来看,元代书院的规模也是很了不起了,——虽然据陈谷嘉等人的统计,两宋书院多达711所。但有宋一代到底还是崇文的王朝,承平之日(以及偏安之日)也居多;蒙元王朝则是武人当政了。两者不可以数字多少来作简单的比较。

元代的书院从数量上看,成绩显著。但书院内的问题却超过了前朝。比如作为古代的一种高等教育,书院到宋初已以私人创建为主,聚书研修,讲学授徒。与各级官学相比,私学为主体的书院是有一点自由探讨的风气的,在这里念书,学生自主学、独立思考为主,硕儒讲学为辅,其间还有师生的讨论、不同学派的争鸣,好像现代学的研究院。而进入“体制”内,官方的领导加强,书院实为官学,成为教育系统中的一个分,自由研讨的风气减。不少书院还设置小学,研究更是让位于教学(徐梓先生《元代书院研究》有比较详细的论述)。

翰林学士吴澄著作《礼记纂言》书影。

而作为元王朝统一的学制系统中的成员,书院的教学也就不能不遵从王朝的意志。书院的山长被纳入王朝的职官系统,以选拔行政官员的标准来选拔书院的山长。很多学官到书院任职,只是把它当作晋级的跳板。这些问题,当时就有人看得一清二楚。学者、翰林学士吴澄在《武城书院记》里批评道:“予观前代书院,皆非无故而虚设者。至若近年,诸处所增,不可胜数,袭取其名而已。有之靡所益,无之靡所损。”书院已与书院精神相去甚远,形同虚设,有没有都无所谓。书院的“率借径以阶仕进,孰肯识其职守之当何如哉?才之所堪,学之所至,皆所不问,唯计日书满,以待迁而已。”(吴澄《赠绍兴路和靖书院吴季渊序》)

曾与吴澄同过学、后来奉元始祖忽必烈诏命到江南寻访名士的著名学者程钜夫也批评当时书院的“徒知假宠于有司,不知为教之,徒徇其名不求其实。”(《东庵书院记》)即使像赞成书院官学化的学者虞集,也还是看到了其中的弊病:书院像管理衙门那样来办书院,“……一列于学官,则行有司之事,而弦诵笾豆殆为文具者多矣。”(《重修张岩书院记》)当时更有学者直截了当地说元代办书院“六七十年,未睹成效”。数目的扩张与实效不成比例,几同“虚胖”。

元代儒虞集。

这个事情也许也很容易理解,古代专制政体下,进入“体制”内的书院理所当然地要接受王朝的从办学思想、教学内容到人事的控制(就算可以一时游离于“体制”之外,王朝的统治者也不会长久坐视这种“失控”的面而无所作为),灵活办学、自由探讨也就无从谈起,这是制度的“游戏规则”。你在获得了被保护这个好处时,恐怕也就要以丧失自由来作代价了。而伴随着书院的“官学化”,“官本位”价值取向的所有坏处也概率跟着会在“体制”内的书院里产生。吴澄看到了问题的症结:“官府之拘牵”或“牵制于有司”,书院受累于官府的控制。而程钜夫也就格外欣赏尚未官学化的东庵书院:“书院之建,既不隶于有司,无势以扰之,岁时假给从己出,无利以汨之。又必择良师友而为之教,则无庞茸冗秽之患矣。故教者用其明,学者保其聪……”

2021年11月22日,小雪,初稿;12月21日,冬至,修改,杭州西溪寓所

作者简介:周维强,编审。著有《蓟门黄昏:元史随笔》《书林意境》《扫雪斋主人:钱玄同传》《太白之风:陈望道传》《尚未远去的背影:教育文化名人与杭州》《史思与文心》《若有所思》《学林旧闻》《最忆是杭州》《古诗十九首评注》《笔下:沈尹默先生题签往事》等。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

标签:

IT百科:

windows xp怎么开启共享服务 android和手机怎么连接电脑 在线恢复macOS会删除数据吗

网者头条:

为什么做梦总梦到粑粑和屎 两只小橘猫起名字叫什么 花鸟字画自学全套工具多少钱一套 翡翠项链怎么打孔

1

1